瀬戸市指定有形民俗 1体

平成17年2月10日指定 所在地 瀬戸市東菱野町

所有者 菱野文化財調査保存会

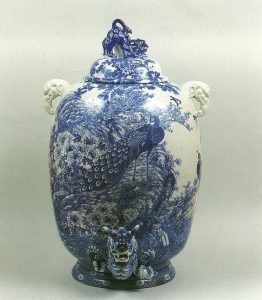

文化財 人形高さ165センチ、羽織の幅128センチ

時代 大正時代

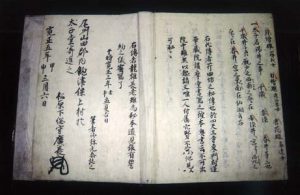

「菱野のおでく」は地区の伝承では、小牧・長久手合戦での戦勝祈願に猿投神社に向かった豊臣軍の梶田甚五郎が菱野村で落ち武者と間違われて村人に殺されてしまった。その後凶作や疫病が続き、たたりを恐れた村人が甚五郎に似せた人形を作り猿投神社に祈願に行くようになったという。

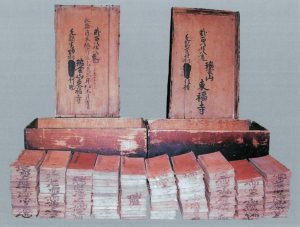

「おでく」は現在3体保存されている。初代のものは「宝暦五年(1755)製」、二代目は「明治34年(1901)製」と三代目の「大正5年(1916)製」である。

この三代目のおでくが現在の祭りに使用されている。各代の頭・装束類も断片的ではあるが郷倉内に保存されており合わせて指定された。