投稿者: setopedia

菱野町の道標(道祖神)

石粉の道の馬頭観音

江戸時代以降、瀬戸で志野の生産が始まると、釉薬となる石粉の需要が拡大し、瀬戸には各地から石粉が運ばれるようになった。とくに猿投山南部は石粉の主産地で、瀬戸への出荷には山口を経る長いが平坦なコースが使われ、荷が軽くなった帰路は山路から山上峠を越える最短ルートが使われたという。この馬頭観音には明治37年と刻まれていて、馬方らが休憩をとり、山道に入る前に安全を願って手を合わせていたものと思われる。

志野は桃山時代に瀬戸の陶工が美濃に移り住んで開発された、長石を主成分とする釉薬をかけた陶器で、焼成時には光沢のある白色等に発色する。

花崗岩は通常、長石、石英、雲母の小結晶からなるが、猿投山の花崗岩はしばしば巨大な長石の結晶を含み、純度の高い石粉を製造するのに有利であった。猿投山南部には多くの水車が設置され、長石を粉砕して生産された石粉は『広見長石』と呼ばれていた。水車が杵式からトロミル式にかわると生産量が拡大し、瀬戸への出荷は頻繁に行われた。広見村では100戸余りの農家が耕作を行っていたが、土地は痩せて貧しかったため、この石粉の輸送は重要な生業であった。往路は荷が重いことから馬を使うときは猿投山地を西へ迂回し、山口を経由して瀬戸へ北上した。荷が軽くなった帰路は山路を南下して山上峠を越える最短コースが選ばれた。足の遅い牛を使うときは往復ともに山上峠を越えた。瀬戸と豊田の境界に位置する山上峠は尾根が7メートルほど掘り下げられ、牛馬の安全が図られた。瀬戸へは薪炭なども頻繁に運ばれており、第二次世界大戦後、瀬戸からの食料の買い出しに、この道が使われることもあったという。加納川の中ほどにダムが造られ、道が水没したことにより、現在車両は通行できない。

またここから南東に分岐する道には津島社があり、その先は小長曽を経て藤岡地区に至るルートであり、そちらへ向かう馬方もここで一服していたとの証言がある。

「東明小学校百年誌」によると東山路町にある「馬頭観音」の名号を刻んだ石塔は明治37年(1904)12月16日に建てられたという。

東山路町にある「馬頭観音」の石塔

参考資料

石粉の道 山本龍夫 昭和63年

瀬戸市史民俗調査報告書 赤津・瀬戸地区 瀬戸市史編纂委員会 平成15年

東明小学校百年誌 瀬戸市立東明小学校百年誌編纂委員会 昭和50年

ニョウライサンの辻

中馬街道(信州飯田街道)の中品野分岐点から南へ約600mにある県道で、赤津への分岐点は「ニョウライサンの辻呼ばれている。今は境橋を渡り品野町5丁目方面と鳥原・岩屋堂への道の分岐点だが、昔は5丁目方面からの道ではなく、南西に向かいの鳥原川を越えて赤津道(東約500m)に2基の庚申塔がある地点(窯町)との間に道があったと云われている。

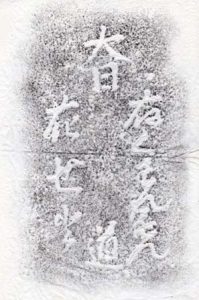

ニョウライサンの辻(石塔群)

縄文時代中期の石鏃などを出土した鳥原境井遺跡に近い辻には、村中安全を祈って建てられた木ノ本地蔵(高さ78cm石造)を含む東側の石塔群と庚申塔などからなる北西側の塔堂がある。江戸期造と推定される行者・辻地蔵や井口の水神・庚申塔などもあって、村の聖地となっている。

東側の石塔群

左から 地蔵菩薩・弘法大師・三体地蔵(木ノ本地蔵)・地蔵と続き、右端に石祠があり、石室内に風化が激しい石造物が納まっている。ニョウライサンは「(薬師)如来さん」が転化した言葉とも考えられるが、尾張旭市渋川町にある直會神社(なおらいじんじゃ)は「にょうらいさま」とも呼ばれて皮膚病を治すご利益があるというので、この神社に至るみちしるべであったとも伝わっている。

北西側の塔堂

庚申塔 祠 手水石 がある。祠の中の石碑にライトを当てて調査したところ上の文字が「直」2字目が「来」であるように思われる。漢字は違っているが「なおらい」と読める。

参考文献

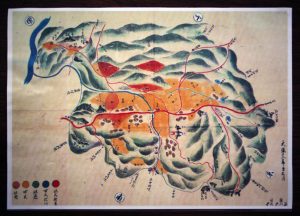

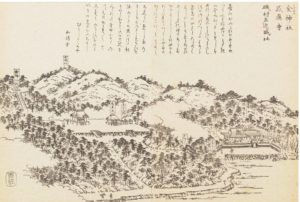

瀬戸市史編纂委員会編『瀬戸市史 資料編1村絵図』 中品野村

せと・まるっと環境クラブ 「岩屋堂ガイドブックⅡ改訂版」

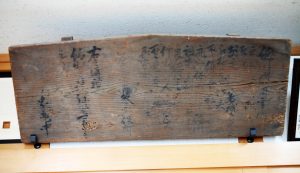

笠原道の高札場

下半田川町民会館には江戸末期から明治維新にかけて尾張藩より出されたお触書の一部が保管されている。これは村にあった高札場に掲げられたもので、今残っている現物は杉板に墨で書かれた4種類である。 天保12年(1841)と記された村絵図にはこれらが掲げられていたと思われる高札場の位置も記されている。この場所は花川橋たもとの民家前であり、水野村や名古屋方面から美濃へ通じる通称笠原道と呼ばれる街道筋にあたり、人通りの多いところであったことがうかがえる。

天保12年(1841)と記された村絵図にはこれらが掲げられていたと思われる高札場の位置も記されている。この場所は花川橋たもとの民家前であり、水野村や名古屋方面から美濃へ通じる通称笠原道と呼ばれる街道筋にあたり、人通りの多いところであったことがうかがえる。

ちなみに、この街道の一部は現在県道下半田川春日井線となっていて春日井・名古屋方面と土岐・多治見方面を結ぶ重要な通勤路である。とくに朝晩の自家用車の交通量は相当多いところとなっている。

高札場が記された村絵図はこのほかにもこれより50年ほど時代の古い寛政4年(1792)のものもある。

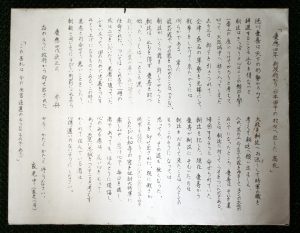

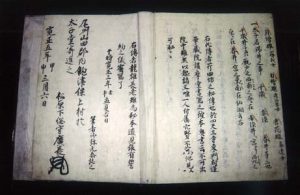

上は慶応4年(1689)1月に高札場に掲げられた御触書で、その下の画像は町内の有識者が内容を現代文風に書き直したものである。内容は徳川慶喜が大政を朝廷へお返しして将軍の職を辞する旨願い出たにもかかわらず、それを裏切って大阪城に立てこもってしまった。それにより新政府との間に戦いが始まったが、民は平静を保ち、旧幕府方に追随することのないようにとの新政府側からの仰せを固く守りなさいという旨の通達である。

上は慶応4年(1689)1月に高札場に掲げられた御触書で、その下の画像は町内の有識者が内容を現代文風に書き直したものである。内容は徳川慶喜が大政を朝廷へお返しして将軍の職を辞する旨願い出たにもかかわらず、それを裏切って大阪城に立てこもってしまった。それにより新政府との間に戦いが始まったが、民は平静を保ち、旧幕府方に追随することのないようにとの新政府側からの仰せを固く守りなさいという旨の通達である。

この混乱した時期の高札は何度も出されていたようで、慶応3年10月と慶応4年3月と記されたものも町民会館に保管されている。高札は今の次官通達のようなものである。 上は慶応3年10月の御触書。

上は慶応3年10月の御触書。

慶応3年といえば坂本龍馬が暗殺された年である。この高札が出されたほぼ二か月後の12月10日に坂本龍馬は京都にて暗殺されている。

山口観音堂

やまぐちかんのんどう

所在地:矢形町165番地 本泉寺境内

山口観音堂は建設当時の棟札から寛政11(1799)年巳未 初冬に建立されたことがわかる。以来、天保13(1842)年には再建されている。

当初、現在の吉野町の奥の「おごりんさん」で親しまれる塔山城跡近くの丘陵尾根上に所在した。明治維新の神仏分離令(廃仏毀釈)の影響のためか、明治20(1887)年に本泉寺境内に移築された。

この堂宇の天井には、縦横それぞれ8枚ずつで合計64枚の天井絵が描かれている。天井絵は、再建当時に掲げられた。再建当時の地域の生活がうかがわれる。

本泉寺境内へ移設される前は、地域のランドマークとなり、多くの参拝者が訪れたようで、山口村と三河の八草村(現在の豊田市八草町)との境の道標には 「左 せと 右 くわんをん(かんのん)」と記されている。

万徳寺太子堂

まんとくじたいしどう

所在地:塩草町93番地 万徳寺境内

太子山万徳寺は浄土真宗高田派の寺院で、創建は鎌倉時代、正応元(1288)年、創建当時は「関尾山・萬徳寺」であった。

承久元(1219)年(安貞2(1228)年ともされる)に武蔵国荒木(現埼玉県行他市付近)に創建された「満福寺」は僧源海はじめ浄土真宗門徒(荒木門徒)の本寺であったが、天福元(1233)年三河で説法したさい弟子海円が越戸村( 現豊田市越戸町)に留まり、文永3(1266)年に「萬福寺」(別に「満福寺」とも伝えられる)を建立、その後正応元(1288) 年、当地に移転してきたものと伝えられる。そのときすでに小さな帝子堂(太子堂) があったとされている。

浄土真宗開祖親鸞聖人は聖徳太子に深く帰依され、浄土真宗寺院に多く太子堂が造られた。今村城主・松原広長が太子の縁により寺に帰依し、寛正5(1464)年に万徳寺太子堂が建立された。

元和2年(1616年)7月22日、尾張藩初代源敬公(徳川義直)がご参詣になり大法会がとり行われ、これが縁となり以後旧暦の7月22日太子堂にて聖徳太子御會式(お太子まつり)が行われてきた。(現在は8月第4日曜日)

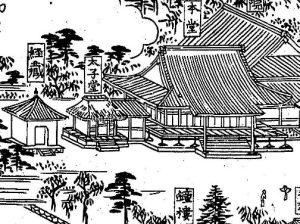

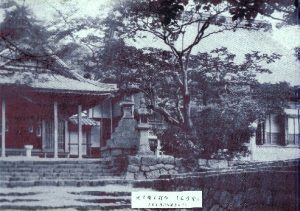

太子堂は、享保2(1717) 年に改築され、江戸時代後期の尾張名所図会によると本堂の横に茅葺とみられる小さな太子堂が描かれているが、大正年間に写されたといわれる改築前の写真には参拝用の堂が手前に写っている。現在の太子堂は、古建築研究で著名な浅野清氏の設計により、地元大工の山田鉄次郎が中心となって施工した。昭和元年から10年にかけて造られた(起工昭和10年、落慶昭和15年)。

本尊は秘仏・聖徳太子孝養像(16歳像)で、重要時に御開扉されている。近年では2011年東日本大震災の復興祈願や、2023年の「聖徳太子1400年遠忌法要」の機に行われた。本尊右脇には松原広長が四天王寺よりもたらしたとされる聖徳太子南無仏像(2歳像)、左脇には松原広長公位牌(昭和43年作成)が安置されている。

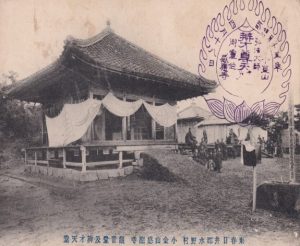

小金観音堂

おがねかんのんどう

所在地:水北町1952番地 感応寺境内

小金観音堂は、天文の頃(1532~1555年)に、感応寺境内の本堂より約一町(109m)あまり山上に建立され堂内に行基作と伝わる聖観音、千手観音、馬頭観音、十一面観音、不空羂索観音、如意輪観音㊟の六体を安置したと伝わっている。天文八(1539)年己亥に火災によりお堂は焼失したが、安置してあった観音六体は、被災を免れ、同年、上水野村の一色城主磯村左近により再建され、以後数回改修・再建が行われた。

尾張志には『正観音、千手、馬頭、不空羅索、十一面、如意輪㊟の六胎を安置す。行基の作といひ傳へたり。その霊験いちじるしく感應ありしゆゑ、世に感應佛と称しけるが、やがて寺号となりしよし寺僧いへり』(原文ママ)と記されており、当堂を所蔵する感應寺の寺号の由来と伝えられる。

現在のお堂は、感応寺墓園の頂上に建っており、「城東西国観音二十六番札所」となっており、お堂の裏には、御林方奉行所や、水野代官所で奉行職を務めた水野家の墓地があり、また、当堂を所蔵する感応寺には、入尾城の最後の城主を務めた水野備中守平致高の位牌が保存されているなど、水野史のなかでの出来事との繋がりを感じさせるお堂であります。 (㊟観音の普門示現とは、文字、順序が異なる)

十三塚

とみづか

伝承地 瀬戸市十三塚町

十三塚とは、死者供養、境界指標、修法壇としての列塚を築いたものをいう。一般に、十三塚は村落への悪霊等の侵入を防ぐための鎮護祈念の祭祀所と考えられ、その形状は仏教の十三仏信仰思想から得られたものと考えられている。現在は、現地に塚はみられないが、当地に伝わる十三塚落武者慰霊供養の位牌などがおさめられた地蔵堂がある。

「十三塚」という地名の由来については諸説あるが、①16世紀中頃の稲生合戦の折の落武者、あるいは②16世紀後半の小牧長久手の戦いの折の落武者の言い伝えがある。

①織田信長と弟信行が戦った稲生合戦(弘治2(1556)年)にまつわるもの

弘治2年8月24日に信行方についた守山城主松平信貞は信長の勢力に破れて瀬戸へ落ちた。これらの落武者は、瀬戸の追分(現在の十三塚)で13名が自害したが、1名をこの戦を後世に伝えるためと、墓守として品野へ逃がした。しかし、東方の宮脇にて村人に刺され、瀬戸川左岸の前田にて討ち死にをした。後に、村人はこれを哀れみ、その後落武者が自害した辺りを十三塚と呼び、8月24日を供養するようになったと伝えられる。

②小牧・長久手の戦い(天正12年(1584))にまつわるもの

地域に伝わるむかしばなしの一つ

今から400年ほど前(千六百年ごろ)、長久手というところで豊臣方の軍勢3万が、1万8千の徳川方の軍勢にうしろから攻められて、みじめな負け方をした時の話じゃ※1。

敗れた豊臣勢の侍は、てんでばらばらに逃げたそうな。いくさに勝った徳川方の侍は口々に、

「相手の侍は、一人も逃がすな。」

と、追手を出して、くまなく探したそうじゃ。でも、豊臣方の侍の何人かは、きびしい囲みの中を逃げ出し、そのうちの十三人が何とか瀬戸まで、相手に見つからずに逃げ延びたそうじゃ。

「しっかりせよ。」

「なんとか落(お)ち延(の)びよう。」

と、お互い励まし合いながら逃げて、ようやく瀬戸にたどりついた時には、のどはからから、腹はぺこぺこ。そこで、近くの村人たちの家にかけ込んで、

「食べものを少しくだされ。」

「水をのませてくだされ。」

と、口々にたのんだそうじゃ。

しかし、村人たちば、逃げてきた侍を助けたために、自分たちが徳川方からにらまれてはたまらないと考え、侍たちに食べものや水はいっさい与えず、それどころかよろいや刀を取り上げて、村はずれで殺してしまったそうじゃ。やがて、村人たちは、いつとはなしに十三人の侍のことなどすっかり忘れていたんじゃ。

数年後、村に亡霊が出たり、庄屋になった人が不思議な死に方をしたり、田んぼでは米の不作が続き、畑では野菜が取れないといった不思議なことがおこったそうじゃ。

「どうしたことだろ。」

「何のたたりだろう」

と、村の人たちは、話し合っているうちに、長久手の戦いで逃げてきた十三人の落武者のことを思い出し、

「あの時、侍たちにひどいことをしたたたりじゃ」

と、悔んだが、今となってはどうすることもできず、せめてあの時の侍のとむらいをしようと、十三のお墓をつくり、みんなで拝(おが)んだそうじゃ。

それから後、いつの間にかこのあたりを十三塚と呼ぶようになり、八月二四日を

「侍のたましいをなぐさめる日」に決め、村人たち総出で盆踊りをしたりしておまつりをするそうじゃ。

尾張のところどころに、長久手の合戦(かっせん)の話が伝わっているが、みな悲しい話ばかりじゃ。

※1 「四三〇年ほど前」とは 天正12年(1584)の小牧・長久手の戦い

雨降り地蔵

あめふりじぞう

伝承地 瀬戸市駒前町(地蔵堂:駒前町171番地 寶生寺境内)

時代背景 名古屋築城におけるの堀・石垣の普請は、慶長15年(1610)のこと。

今から400年ほど昔、名古屋城をつくっているころのお話です。

ある日のこと、本地の宝生寺のお寺の下あたりで、運んできた大きな石が車から落ちてしまいました。落ちた石を車にのせようとしましたが、

「重くて運べません。」

「もう、腹が減って動きません・」と、百姓たちは汗をふきながら言うばかりで、石はどうしても、動かすことはできません。

そこで、この石は運ぶのをあきらめて、そのままにしておきました。しかし、このままでは目立つし、邪魔になるので、何とかできないものかと、庄屋山中心に相談を始めました。すると、仲間の老人が、

「この石を石屋にたのんで、お地蔵さんの姿にしてもらったらどうだろう。」と、言いました。

「それは、よい考えだ。」と、みんなはあいづちをうちました。

宝生寺の境内にお祀りしてあるのが、そのお地蔵さんだということです。

毎年八月二三日の地蔵まつりの日に、必ずと言ってよいくらい雨が降るそうです。

そこで、人々はいつのころか、この地蔵さんのことを「雨降り地蔵」と呼ぶようになりました。

また、このお地蔵さんに雨乞いをすると、雨が降ると言われています。

地蔵堂について

現在の地蔵堂は平成30年7月に完成し、10月に落慶法要が行われた。その時晋山退薫式もあり、住職が17世俊峰弘人となった。

参考文献 瀬戸市教育委員会1982『瀬戸の石造物』 大野栄人・横山住雄1982『尾張 雲興寺史』 幡山村誌編纂委員会1992『幡山村誌』 瀬戸尾張旭郷土史研究同好会2005『せと・おわりあさひのむかしばなし 雨降り地蔵』

山

山