菱野町の県道沿いに庚申塚・馬頭観音と並ぶ道標(道祖神)がみられる。以前は別々のところにあったものを一か所にまとめたものである。

左の庚申塚は道教・神道・民間信仰などの複合信仰の石碑である。毎年8月には庚申碑祭が行われる。

中央の馬頭観音は道で倒れた馬を家族同然に供養し、路傍に祀り、農耕や交通の守護仏として信仰されている。

右は道祖神の石塔で、道標として人が行きかう街道に建てられた。「左 世とみ

ち 右 ころも道 安政四巳年」と刻まれている。

江戸時代以降、瀬戸で志野の生産が始まると、釉薬となる石粉の需要が拡大し、瀬戸には各地から石粉が運ばれるようになった。とくに猿投山南部は石粉の主産地で、瀬戸への出荷には山口を経る長いが平坦なコースが使われ、荷が軽くなった帰路は山路から山上峠を越える最短ルートが使われたという。この馬頭観音には明治37年と刻まれていて、馬方らが休憩をとり、山道に入る前に安全を願って手を合わせていたものと思われる。

志野は桃山時代に瀬戸の陶工が美濃に移り住んで開発された、長石を主成分とする釉薬をかけた陶器で、焼成時には光沢のある白色等に発色する。

花崗岩は通常、長石、石英、雲母の小結晶からなるが、猿投山の花崗岩はしばしば巨大な長石の結晶を含み、純度の高い石粉を製造するのに有利であった。猿投山南部には多くの水車が設置され、長石を粉砕して生産された石粉は『広見長石』と呼ばれていた。水車が杵式からトロミル式にかわると生産量が拡大し、瀬戸への出荷は頻繁に行われた。広見村では100戸余りの農家が耕作を行っていたが、土地は痩せて貧しかったため、この石粉の輸送は重要な生業であった。往路は荷が重いことから馬を使うときは猿投山地を西へ迂回し、山口を経由して瀬戸へ北上した。荷が軽くなった帰路は山路を南下して山上峠を越える最短コースが選ばれた。足の遅い牛を使うときは往復ともに山上峠を越えた。瀬戸と豊田の境界に位置する山上峠は尾根が7メートルほど掘り下げられ、牛馬の安全が図られた。瀬戸へは薪炭なども頻繁に運ばれており、第二次世界大戦後、瀬戸からの食料の買い出しに、この道が使われることもあったという。加納川の中ほどにダムが造られ、道が水没したことにより、現在車両は通行できない。

またここから南東に分岐する道には津島社があり、その先は小長曽を経て藤岡地区に至るルートであり、そちらへ向かう馬方もここで一服していたとの証言がある。

「東明小学校百年誌」によると東山路町にある「馬頭観音」の名号を刻んだ石塔は明治37年(1904)12月16日に建てられたという。

東山路町にある「馬頭観音」の石塔

参考資料

石粉の道 山本龍夫 昭和63年

瀬戸市史民俗調査報告書 赤津・瀬戸地区 瀬戸市史編纂委員会 平成15年

東明小学校百年誌 瀬戸市立東明小学校百年誌編纂委員会 昭和50年

中馬街道(信州飯田街道)の中品野分岐点から南へ約600mにある県道で、赤津への分岐点は「ニョウライサンの辻呼ばれている。今は境橋を渡り品野町5丁目方面と鳥原・岩屋堂への道の分岐点だが、昔は5丁目方面からの道ではなく、南西に向かいの鳥原川を越えて赤津道(東約500m)に2基の庚申塔がある地点(窯町)との間に道があったと云われている。

ニョウライサンの辻(石塔群)

縄文時代中期の石鏃などを出土した鳥原境井遺跡に近い辻には、村中安全を祈って建てられた木ノ本地蔵(高さ78cm石造)を含む東側の石塔群と庚申塔などからなる北西側の塔堂がある。江戸期造と推定される行者・辻地蔵や井口の水神・庚申塔などもあって、村の聖地となっている。

東側の石塔群

左から 地蔵菩薩・弘法大師・三体地蔵(木ノ本地蔵)・地蔵と続き、右端に石祠があり、石室内に風化が激しい石造物が納まっている。ニョウライサンは「(薬師)如来さん」が転化した言葉とも考えられるが、尾張旭市渋川町にある直會神社(なおらいじんじゃ)は「にょうらいさま」とも呼ばれて皮膚病を治すご利益があるというので、この神社に至るみちしるべであったとも伝わっている。

北西側の塔堂

庚申塔 祠 手水石 がある。祠の中の石碑にライトを当てて調査したところ上の文字が「直」2字目が「来」であるように思われる。漢字は違っているが「なおらい」と読める。

参考文献

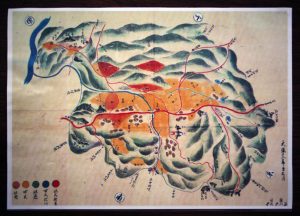

瀬戸市史編纂委員会編『瀬戸市史 資料編1村絵図』 中品野村

せと・まるっと環境クラブ 「岩屋堂ガイドブックⅡ改訂版」

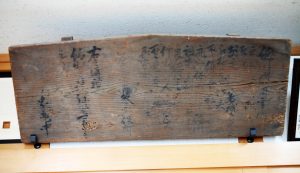

下半田川町民会館には江戸末期から明治維新にかけて尾張藩より出されたお触書の一部が保管されている。これは村にあった高札場に掲げられたもので、今残っている現物は杉板に墨で書かれた4種類である。 天保12年(1841)と記された村絵図にはこれらが掲げられていたと思われる高札場の位置も記されている。この場所は花川橋たもとの民家前であり、水野村や名古屋方面から美濃へ通じる通称笠原道と呼ばれる街道筋にあたり、人通りの多いところであったことがうかがえる。

天保12年(1841)と記された村絵図にはこれらが掲げられていたと思われる高札場の位置も記されている。この場所は花川橋たもとの民家前であり、水野村や名古屋方面から美濃へ通じる通称笠原道と呼ばれる街道筋にあたり、人通りの多いところであったことがうかがえる。

ちなみに、この街道の一部は現在県道下半田川春日井線となっていて春日井・名古屋方面と土岐・多治見方面を結ぶ重要な通勤路である。とくに朝晩の自家用車の交通量は相当多いところとなっている。

高札場が記された村絵図はこのほかにもこれより50年ほど時代の古い寛政4年(1792)のものもある。

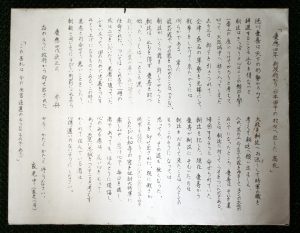

上は慶応4年(1689)1月に高札場に掲げられた御触書で、その下の画像は町内の有識者が内容を現代文風に書き直したものである。内容は徳川慶喜が大政を朝廷へお返しして将軍の職を辞する旨願い出たにもかかわらず、それを裏切って大阪城に立てこもってしまった。それにより新政府との間に戦いが始まったが、民は平静を保ち、旧幕府方に追随することのないようにとの新政府側からの仰せを固く守りなさいという旨の通達である。

上は慶応4年(1689)1月に高札場に掲げられた御触書で、その下の画像は町内の有識者が内容を現代文風に書き直したものである。内容は徳川慶喜が大政を朝廷へお返しして将軍の職を辞する旨願い出たにもかかわらず、それを裏切って大阪城に立てこもってしまった。それにより新政府との間に戦いが始まったが、民は平静を保ち、旧幕府方に追随することのないようにとの新政府側からの仰せを固く守りなさいという旨の通達である。

この混乱した時期の高札は何度も出されていたようで、慶応3年10月と慶応4年3月と記されたものも町民会館に保管されている。高札は今の次官通達のようなものである。 上は慶応3年10月の御触書。

上は慶応3年10月の御触書。

慶応3年といえば坂本龍馬が暗殺された年である。この高札が出されたほぼ二か月後の12月10日に坂本龍馬は京都にて暗殺されている。

名古屋城下から東方に向かう街道は、信州飯田へと向かう飯田街道と呼ばれ、三河の足助を通るルートがよく知られているが、名古屋大曽根で下街道から分かれ、瀬戸と東濃を経由するルートも信州飯田街道(「飯田街道」、「信州街道」、「品野街道」、「瀬戸街道」、「岩村街道」など、場所により様々な呼称があった。)と呼ばれていた。運送用の馬を継ぐ継馬も行われていたため中馬街道と後にいわれることもあった。

今村の北部を通り、追分で三州街道と分岐し、安戸坂を登って、下品野村の全宝寺から阿弥陀坂を下ると品野の町場に至る。上品野村を抜け、白岩村の坂瀬から上半田川村境の尾根道を通って雨沢峠に至り、柿野村(現土岐市)を経由して東濃・伊那路へと通じている。

白岩村の入口の辻から北へ急崖を一気に登る箇所があるが、これを坂瀬(三ケ瀬)坂といい、街道中屈指の難所であったようである。信州からは薪・割木・炭などの林産物、城下からは塩や雑貨、それに品野・瀬戸の窯業原材料や製品が運搬された。これらの荷駄は馬の背に振り分けて積み、数頭の馬を繋いで運ぶ輸送はコンダウマ(小荷駄馬)といわれ、一人の馬方で付通しで運ぶ場合と、運送圏を分割するチュンマ(継馬)とがあった。道中の道すがら馬方が口ずさむ馬子唄に「新居の松原、品野のなわて、さがせの大坂なけなよい」という唄が残っている。坂瀬(三ケ瀬)坂は美濃の大馬渡と共に馬泣かせの地であったようである。

横山街道

信州飯田街道のうち大曾根から追分までは瀬戸街道と呼ばれ、その内、根ノ鼻公園から平町公園の南の市道を東へ進んだ追分町まで約2.5kmの東西の区間が横山街道と呼ばれ、菓子屋、宿屋、馬宿、食べ物屋などが軒をならべたという。天保12 年(1841) の村絵図にはこの街道が描かれ、昭和4 年(1929) の瀬戸市現勢全図にも家並みが続く様子が描かれている。

【天保12年村絵図】

【昭和4年瀬戸市現勢全図】

根の鼻公園から西へは、尾張旭市北原山、印場、大森、大曽根へと通じていて、後に瀬戸街道と呼ばれるようになったが、『尾張徇行記』(1822)では瀬戸街道という言葉は使われておらず、小幡村、大森村、印旛村のところに「信州飯田街道筋」と書かれ、詳しく紹介されている。

今村東端の追分で飯田街道から分かれ、三河に通じる街道は三州街道と言われた。三州街道は追分町から十三塚を通り、瀬戸川沿いを東進すると東本町付近で東行きと南行きに分岐する。東向きのルートは、祖母懐、赤津、雲興寺、飯野、小原、足助に通じていたため三州小原道あるいは三州小原足助道と呼ばれていた。南向きのルートは、瀬戸坂を越えて山口村に入り、山口道と合流し、その南で南進する三州八草道と南東尾根筋に向かう三州広見通とに分かれている。三州八草道は挙母(現豊田市)を経て岡崎に、三州広見通は力石(現豊田市)を経て足助村に通じており、中でも後者は猿投神社への参詣道でもあった。

追分

今村東端に信州飯田街道と三州街道に分かれる追分がある。この追分から東へ分かれる三州街道は三州小原道、三州広見道、三州八草道に繋がっている。

名古屋城下の東の玄関口であった出来町から瀬戸の山口方面に向かう街道を三州街道といった。

本道は森孝新田(名古屋市名東区)の四軒家を南東に下るが、そのまま東進して本地ヶ原を横切るのが山口道(山口街道)である。村絵図には菱野山口名古屋往来とも記載される。

山口道は本地を過ぎ、菱野でまず、北の瀬戸三州小原道を分け、さらに進むと山口川の南北に分かれる。川北の道は三州小原道に合流し、川南の道は三州広見道、三州八草道に合流していた。

大桜の道標

山口道が三州小原道に通じる里道と分かれる分岐点には、大きな桜の木の下に、高さ約90㎝、横幅約70㎝の自然石(地中に約60㎝埋もれていると聞く)に「右 山口よりさなげ みち 左 せとしなのより ぜんこうじみち」と彫られた道標が建っていた。この道標は、現在は約50m西に移されている。

坂上の道標

本地地区には、もう一つ坂上町に道標がある。それは出来町線の南浦橋を渡って坂を登った三又路の西側にある船形の石像(右側のもの)に「右本地原 左やざこ」と彫られている。

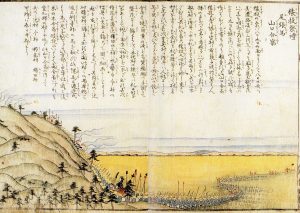

山口の上之山から、広幡町を通って猿投神社に至る旧道を「さなげ道」と呼んだ。広幡町から猿投神社方面に向かうこの道を飯田裏街道ともいう。江戸時代盛んに行われた三河国三ノ宮猿投神社参拝の合宿と呼ばれた数か村の村で結成された参拝団が通った。

江戸時代、山口村から三河へ通じる道は、やくさ道とひろみ道があった。猿投神社参拝はこの分かれ道を左に折れ、坂を上り山道を広見村へ向かった。

現在では、この山道は消滅しているが、サンヒル上之山の住宅街通り抜け、三河の八草村との国境あたりの分かれ道で、左へ折れると山口観音堂、右へ折れると三河の廣見村を通り加納村から猿投神社へ向かった。

国境(愛知工業大学西付近)には三河の国から見た石づくりの道標があり、「左 せと」 「右 かんのん」と刻まれている。

『尾張年中行事絵抄』の「猿投祭礼 尾張馬 山口合宿」はこの分かれ道付近を描いたものとみられる。 『尾張年中行事絵抄』では坂の中腹は山口村の標具、中央には菱野村のお木偶標具がこの分かれ道を通過中で、その後には本地村、狩宿、美濃の池、猪田、今村の各村の警護隊が続いている。

『尾張年中行事絵抄』では坂の中腹は山口村の標具、中央には菱野村のお木偶標具がこの分かれ道を通過中で、その後には本地村、狩宿、美濃の池、猪田、今村の各村の警護隊が続いている。