瀬戸市上品野町665

瑞応山 祥雲寺。曹洞宗。本尊は地蔵菩薩であり開山は雲興寺28世大興柏春。年中行事としては大船若法会、地蔵祭り、秋葉祭典がある。

瀬戸市白坂町131

大龍山 雲興寺。曹洞宗。本尊として釈迦牟尼仏、左右に脇仏の文珠菩薩、普賢菩薩を祀ってある。盗難除けの守護身である護法性空威徳山神が祀られている事ことで有名。至徳元年(384年)天鷹祖祐禅師によって開山され、当時の堂塔(七堂伽藍)は、足利3代将軍義満公の帰依によるものと言われる。応永6年(1399)2代天先祖命禅師の時に悪鬼が出没して人命を奪ったため、禅師がその鬼に般若経の無性法の義を授け「性空」と名付けた。「性空」は将来盗難鎮護の守護神になる事を誓って盤石を残した。足利幕府、信長、秀吉そして徳川幕府からの保護があつく明治維新前は寺領300石を有する格式ある修行寺であった。その歴史が示すように寺宝は絹地鳶色御開山衣を初めとして、足利義輝・信長・秀吉・家康に係るものが多彩である。毎年4月24・25日の開山忌、性空山神大祭がある。周囲は常緑に包まれ尾三濃3国の国境いの近くにあり、東海自然歩道のルートにあり行楽の拠点としてよく知られている。また境内には碍子で作られた塔が立っている。

瀬戸市西本町1-8

大平山 栄国寺。曹洞宗。国道155号線西本町交差点の近くにあり、油壁と山門が尼寺らしいやさしいたたずまいを見せている。明治34年(1901)水野常倫禅尼師の建立によるもので、尼僧衆研鑚の場として全国につとに有名。現在も常に30名程尼僧が修行を重ねている。本尊は見代り地蔵、御たすけ地蔵として知られる石仏延命地蔵願王菩薩で御札を身につけ病気の個所、傷の個所をさすって川に流すと地蔵が身代りとなって悪病が去ると言い伝えられている。その言い伝えを表わすように石仏が左から右へ袈裟がけに切られ上下2つに割られている。年中行事としては市民によく知られている(地蔵盆大祭)の他(花まつり)大般若会、御涅槃会、施餓鬼、両彼岸会がある。

瀬戸市定光寺町373

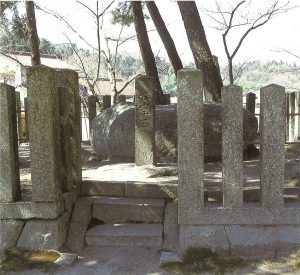

応夢山 定光寺。臨済宗妙心寺派 本尊延命地蔵菩薩、創建は建武3年(1336)鎌倉建長寺で修業し54才の時に当時人跡未踏の地に庵を結び座禅をしていた覚源によってなされた。里人の協力によって本堂を建立する際に雲水たちが定光仏と言う霊像を掘り出した夢を見たので、山号を応夢山、寺号を定光寺とした。本堂は国指定重要文化財である。近くには定光寺公園があり、春は桜の名所として行楽客でにぎわい、また東海自然歩道のコースとしてハイカーにも親しまれている。

※山上には尾張徳川の藩祖義直公の葬られている源敬公廟がある。中国式の異彩を放つ建築であり、左甚五郎の彫刻もある。これも国の文化財に指定されている。

瀬戸市水北町950

小金山 感応寺。臨済宗妙心寺派。尾張城東三十三観音26番札所。天平6年(734)に行基によって開創、地名の小金にちなんで小金山と称し、行基作の雨乞観音が感応仏と呼ばれたので寺号を感応寺とした。当初は天台宗であったが、慶長5年(1600)に才庵によって中興された際に臨済宗妙心寺派に転じている。本堂に安置してある本尊聖観音は恵心僧都の真作であり、元禄7年(1694)作の開山行基菩薩木牌長歌、小金山景和歌が寺宝としてある。毎年8月17日の夜には提灯祭として知られる小金観音縁日が開催され多数の参詣者でにぎわいをみせる。近年、感応寺境内に聖観世音菩薩像、小金山山上に水子観世音菩薩像が建立されかなりの参詣者である。