瀬戸市指定歴史資料 1通

平成9年2月14日指定 所在地 瀬戸市寄託

所有者 個人蔵

文化財 縦16センチ、横44.3センチ

時代 江戸時代前期(慶長十五年)

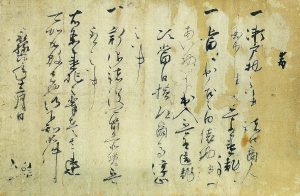

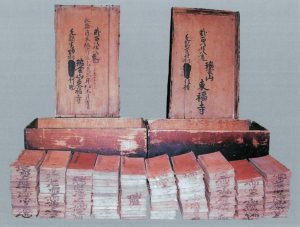

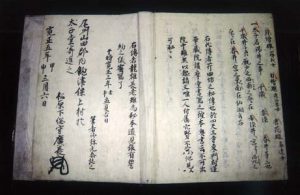

所蔵者は江戸時代後期に下品野村の窯屋取締役を勤めた加藤定蔵家系に連なる窯屋である。「御用 御蔵会所」の木箱に納められた和紙半折の「諸役免除の窯屋証文」が残されている。「以上 春日井郡之内下品野村、瀬戸物やき方々より参候ものハ、諸役令免許候、少も相違有之間敷候者也、仍如件、 戌五月五日 寺西藤左衛門(黒印)・原田右衛門(花押) 新右衛門・三右衛門(宛て)」

慶長十五年(1610)に元瀬戸村窯屋の一族で美濃国水上村に離散していた加藤新右衛門・三右衛門兄弟が尾張藩から召還され、下品野村に五町五反歩の窯地を給され、その年貢その他の雑税を免ずるものであったことが分かる貴重な資料である。