カテゴリー: 文化・文化財

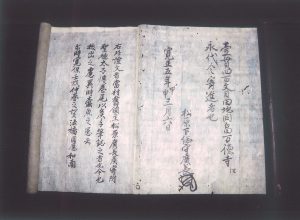

祠堂帳

しどうちょう

瀬戸市指定歴史資料 1巻

平成11年11月12日指定 所在地 瀬戸市定光寺町

所有者 定光寺

文化財 巻子装一巻幅29.9センチ、長さ1080.3センチ

時代 室町時代

定光寺は濃尾地方で活躍した禅僧覚源禅師により建武三年(1336)に開山、室町時代から戦国時代にかけて、朝廷や武家の後援を得て地域に基盤を据えて発展した。同寺院には多くの古文献が残るが、祠堂帳は地域的基盤の具体相を記す古文書である。祠堂帳は文明年間(15世紀中)から天正七年(1579)にかけて書き継がれたもので、信仰者が永代供養を依願して動産・不動産を寄進したことを年次を追って記入されている。瀬戸市内は勿論、東濃・尾張東部など各地の地名・人名の記載が豊か、瀬戸市内の中世史を語る文献史料である。

寛政五年(1793)と昭和58年の修補で現況(表紙・裏打紙・軸)とした。

マメナシ

まめなし

瀬戸市指定天然記念物 1本

平成16年2月6日指定 所在地 瀬戸市東松山町

所有者 水南小学校校地

文化財 樹高9メートル、幹周り117センチ、枝張り東西9×11メートル

マメナシはバラ科に属し、ナシの原種といわれ、4月上旬に白い花を開花させ、秋には豆粒大の実を結実させる。食用のナシより実が小さいため、マメナシ(豆梨)・イヌナシ(犬梨)の名がついたといわれる。この樹木は更新世からの遺存植物で世界的にも希少な植物である。日本では本州中部の極めて狭い地域に分布が限られており、愛知県に於いては主に尾張東部に分布していて、本市はその東限となっている。かつてはため池などの湧き水のある場所に多く見られたが、市内の東松山町から進陶町の群落もわずか数本を残すのみとなった。地元においてこの木を保存するため「マメナシ観察会」が結成され、保護活動を積極的に行っている。

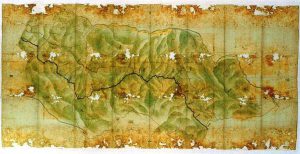

笠原村・両半田川村国境争論絵図

かさはらむら・りょうはだがわむらくにざかいそうろんえず

瀬戸市指定歴史資料 1枚

平成16年2月6日指定 所在地 瀬戸市寄託

所有者 上・下半田川町自治会

文化財 絵図縦151.5センチ、横272.7センチ

時代 江戸時代(元禄十四年)

この絵図は元禄十四年(1701)に尾張国上・下半田川村(現瀬戸市)と美濃国笠原村(現多治見市)との間で起こった村境と入会権の論争について、江戸幕府の評定所(現在の最高裁判所に相当)が裁定した裁許状と幕府が確定した絵図である。

この争論は国境をまたいでの争いであったため、笠原村が幕府に訴え、幕府評定所が判断を下したもので、最終的には尾張側の主張が認められて絵図に示す国境が確定された。同様の絵図は両者に渡されたが、尾張の両半田川村ではこの決定を後世に伝えるため交互に保管、毎年引渡しの際に「絵図披き」を行う行事があった。

江戸時代の「山と生活」を巡る史料としても貴重なものである。

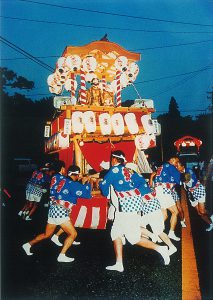

品野祇園祭の神武天皇像および従者像

しなのぎおんまつりのじんむてんのうぞうおよびじゅうしゃぞう

瀬戸市指定民俗文化財 3体

(附 先代の頭3点)

平成25年3月18日指定 所在地 瀬戸市品野町2丁目(全宝寺祇園堂)

所有者 品野祇園祭協賛会

文化財

神武天皇像 高さ110センチ、従者像 高さ(阿形78・吽形79センチ)

附天皇先代頭 高さ45センチ、従者先代頭 高さ(阿形・吽形30センチ)

制作年代 平成6年(先代頭は昭和22年)

品野祇園祭は、瀬戸市下品野地区で毎年7月第3土曜日の夜半に1台の山車を中心に神輿や踊りの隊列が中心部を巡行する、疫病除け、夏病み除け、豊作・商売繁盛を祈願する祭礼である。祭礼に先立って、牛頭天王を祭神とする津島神社より地区の分社に「御札」を受ける神事がある。品野津島社の創始や山車を伴う祭礼の始まりについては諸説あるが、遡っても江戸末期から明治初期の頃からと思われる。

山車上層の中央に据えられる神武天皇像と左右の阿吽形の従者像2体はともに頭部は木製、両腕を上下に動かす素朴なからくり人形である。先代の頭は石膏製(天皇像)と磁器製(従者像)である。神武天皇像が従者像を伴い屋根付きの山車載せられる本例は県内外を通して特異な事例である。

松原広長寄進状

まつばらひろながきしんじょう

瀬戸市指定歴史資料 1点

平成18年2月10日指定 所在地 瀬戸市塩草町

所有者 万徳寺

文化財 巻子装縦25.8センチ、横35.2センチ

時代 室町時代中期

今村城主松原広長が寛正五年(1464)に赤津の万徳寺に寄進した『聖徳太子伝』の最終丁に書かれていたものを、寛保二年(1742)同寺円応和尚が抜き出したものである。内容は寛正五年に「松原広長は一貫四百文の田畠を寺領として万徳寺に寄進した」ことが書かれている。広長は文明十四年(1482)に科野郷(現在の品野地区)の桑下城主永井(長江)民部と安土坂(現在の安戸町周辺)の合戦で敗死したと伝えられている。この資料は応仁の乱前後の在地領主の動向を知る上で数少ない貴重な史料である。

古瀬戸瓶子(個人蔵)

こせとへいし

瀬戸市指定工芸品 1対

平成25年3月18日指定 所在地 瀬戸市赤津町

所有者 個人蔵

文化財 1高さ35.7 センチ、2高さ34.8センチ

時代 鎌倉時代後半

ほぼ同形状の一対の締腰形の瓶子である。1本は口径5.4、器高35.7、胴径21.3、底径10.9センチ、他の1本は口径5.4、器高34.8、胴径21.0、底径10.2センチの法量である。肩部に2段にわたる櫛描きによる平行沈線3~4条施される。成形は紐輪積み成形で、釉薬は部分的に剥落しているが灰釉が全面に刷毛塗りされており、肩から胴部下方に釉流れが見られる。13世紀後半代の作である。

瓶子は内箱と外箱が入れ子になっており、古い内箱の蓋表には「堀 御神壺」、裏には「瀬戸山林 馬ヶ城ノ堀」と「所有者の名 七十三翁」銘の箱書きがある。瀬戸の窯跡から出土したものを「ほりのて」と呼称し、馬ヶ城は著名な椿窯など古瀬戸生産の中心地であったことから、伝世された数少ない有品である。

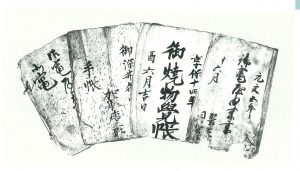

加藤唐三郎家文書

かとうとうざぶろうけもんじょ

瀬戸市指定古文書 481点

平成6年2月18日指定 所在地 瀬戸市窯元町

所有者 個人蔵

文化財 各種の形式・内容の古文書類(一括)

時代 江戸時代、一部明治初期

赤津窯の加藤唐三郎家は、江戸時代を通じて尾張徳川家の御庭焼御用を勤めた「御窯屋」であった。尾張藩の記録によれば、瀬戸山離散して美濃国土岐郡郷之木村に居た加藤利右衛門と弟仁兵衛は、慶長十五年(1610)に尾張藩主義直の帰還命令により赤津村に戻り、藩御用を仰せつかった。この時、利右衛門は唐三郎と改名、唐三郎家の家祖となり、現在まで十二代に亘って唐三郎を襲名している。

文書は慶長十五年の赤津窯再興以来明治維新に至る同家の所蔵文書で、内容は同家の家譜由緒から御窯屋御用・焼立、日常生活に係る窯屋資料、尾張家御庭焼の記録などの行政文書で、近世の窯業技術史の貴重な記録である。

永享年銘梵鐘

えいきょうねんめいぼんしょう

瀬戸市指定工芸品 1口

昭和57年3月1日指定 所在地 瀬戸市深川町

所有者 深川神社

文化財 高さ87.3センチ

時代 室町中期(永享十年)

梵鐘とは、寺院で使用された釣鐘のことで、人を集めたり、時刻を知らせたりする時に打ち鳴らす役目をする。この梵鐘は瀬戸市内に遺存する最古のもので、高さ87.3センチ、重さは約80貫(300キロ)あり、青銅製である。龍頭は双龍が宝珠を戴いた形をとり、乳は四面に16個宛て計64個付いており、撞座には単片八葉蓮華文で装飾されている。現世・末世に対する願いと祈りを込めた銘文から、永享十年(1438)に八王子社(深川神社)に奉納されたこと、この頃の神仏習合を知る事ができる。

慶長年間の大火、明治初期の神仏分離による廃物稀釈、そして第2次世界大戦中の金属供出のいずれからも免れたものである。

加藤新右衛門家文書

かとうしんうえもんけもんじょ

瀬戸市指定古文書 140点

平成6年2月18日指定 所在地 瀬戸市窯町

所有者 個人蔵

文化財 各種の形式・内容の古文書類(一括)

時代 江戸時代

加藤新右衛門家は江戸時代初期に下品野窯を再興、明治維新まで庄屋や窯元取締役を勤めた。同家には「織田信長発給の制札」を始め、宝暦年間(18世紀中)から明治維新に至る多数の古文書が残されている。

各年次の窯屋人別書上帳や本業焼荷物出荷帳などは、近世の本業焼の解明に貴重な資料であり、また安永八年(1779)に始まり数年間に及んだ村方と窯屋との詳細な出入り一件の記録は、近世村方騒動(農村史)を知る貴重な資料である。

本文書の全容は「加藤唐三郎家文書」同様、市史編纂委員会により「瀬戸市近世文書集」として翻刻・発刊している。