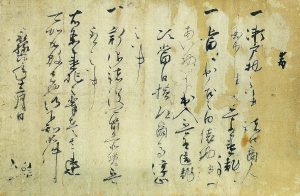

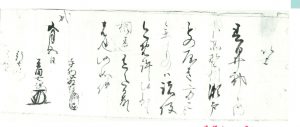

瀬戸市指定歴史資料 1通

昭和53年11月1日指定 所在地・所有者 個人蔵

文化財 縦28.9、横42.9センチ 時代 室町時代(永禄六年)

この制札は織田信長が尾張一国を統一後間もない永禄六年(1563)発給されたもので全文3条からなり、末尾に信長の花押がある。第1条には瀬戸物を扱う諸郷で組織された商人の尾張国内での自由往来を認め、第2条で米穀や海産物などの取引を行う市の日の商馬の市への来訪を命じ、第3条では新たな諸課役を禁じている。

その後、瀬戸山離散で濃州水上村で窯業を営んでいた加藤新右衛門家は尾張初代藩主徳川義直に下品野村に召還され、弟三右衛門家と共に品野地区窯業再興の祖となった。制札は多くの古文書と共に累代の新右衛門家に伝えられてきた。