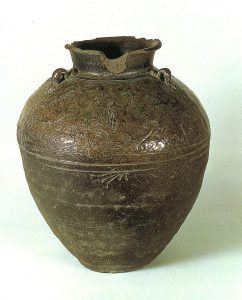

国指定特別天然記念物 所在地 瀬戸市下半田川町

現存する世界最大の両生類である。1952年(昭和27年)に国の特別天然記念物に指定されている。成体は全長60~80cm程度のものが一般的であるが、120cmを超えるものも確認されている。頭部と口が大きく、口を大きく開けるとその身が裂けたようにみえることから、「ハンザキ」とも呼ばれる。前足は4本、後足は5本の指を持つが、足は短く小さい。

西日本を主な生息分布域としており、瀬戸市はその東限とされている。瀬戸市では北部を流れる蛇ヶ洞川で生息がみられ、現在までに54個体が発見されている。生息環境保存のため、2002年の河川改修工事の際には人工巣穴が設置され、そこでの産卵も確認されている。また瀬戸市では2010年に「日本オオサンショウウオ大会」が開催され、地元の下半田川町に全国からオオサンショウウオ研究者や保護活動家が訪れた。現在は人工巣穴清掃や夜間観察会、河川清掃などの保護活動が瀬戸市と瀬戸オオサンショウウオの会(下半田川町)により毎年行われている。

オオサンショウウオは現存する世界最大の両生類で、昭和27年に国の特別天然記念物に指定されている。その棲息範囲は瀬戸市以西の本州・四国・九州の一部とされ、現在のところ瀬戸市が分布の東限と考えられている。

瀬戸市では下半田川町地内を流れる蛇ヶ洞(じゃがほら)川や日向(ひおも)川に棲息しており、調査によってこれまでに53個体が確認されている。最大の個体は全長102センチあり、平均75センチ前後の個体が最も多く見つかっている。オオサンショウウオは夜行性のため、日中は川の中の岩陰などに隠れてその姿を見ることはできないが、夜間に餌を求めて出現する。8月から9月頃が産卵期で、10月から11月頃に孵化した体長5センチ程度の幼虫が広がる。

下半田川町には河川工事に伴って設置された人工巣穴があり、その繁殖を願って毎年7月頃に人工巣穴の清掃が行われている。

蛇ヶ洞川のオオサンショウウオ

蛇ヶ洞川のオオサンショウウオ