国指定工芸品 1口

大正8年4月12日指定 所在地 徳川美術館(寄託) 所有者 定光寺

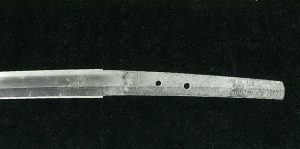

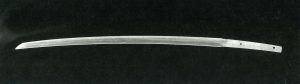

文化財 長さ70.3センチ 時代 鎌倉時代中期

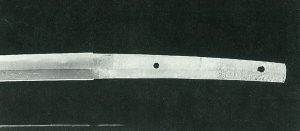

尾張藩三代藩主綱誠が藩祖の所縁の定光寺に寄進したもので、助重は備前国吉岡一文字派の刀工である。刀身は断面が菱形になる鎬造(しおぎづくり)で、刃の反対側の棟は山形になる庵棟(いおりむね)になる。磨(すり)上げのために反(そり)は浅く、先幅は細くなっている。鍛えは板目、刃紋は中直刃(なかすぐば)に逆足入りである。茎(なかご)は磨上げ、柄(つか)を刀身に固定する目釘孔が2個付けられている。長さ70.3センチ、反1.8センチ、元幅2.9センチ。

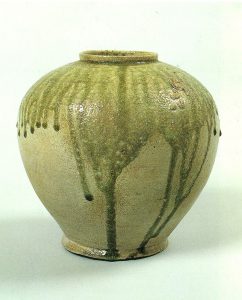

付属の糸巻太刀栫えは総金具、赤胴魚子地金小緑色絵丸に葵紋散らし、柄と渡巻は紺地金襴包み浅黄糸巻き、鍔(つば)に「岸本氏泰幸作」と切附銘がある。