瀬戸市上之山町2丁目、吉野町 街区公園 0.79ha

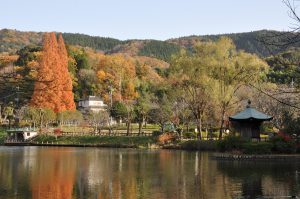

平成21年(2009)3月20日、愛・地球博の開催成果である「市民参加」、「交流」、「環境」の理念を未来へ繋げるため、愛・地球博瀬戸会場の跡地を瀬戸市の新たなシンボルエリアとして瀬戸万博記念公園「愛・パーク」としてオープンした。

公園内には国内外20の陶磁器産地から集まった皿や子供たちがワークショップで描いた皿30,000枚で制作された愛・地球博瀬戸会場のシンボルモニュメント「天水皿n」がある。

また、会場には国際ソロプチミスト瀬戸が提唱した「百万本の森基金」による植樹も行われている。