瀬戸市指定無形民俗 1件

平成15年2月7日指定 所在地 瀬戸市八幡町

保持者 山口警固保存会

「警固」とは一般的にはオマントと呼ばれる飾り馬のことで、山口地区では寺社へ奉納する際にその護衛に付く「棒の手」と「鉄砲隊」をも含めた総称をいう。由来は、飾り馬を寺社へ一日だけ奉納する行事で、農耕や慶事に対する祈願や御礼参りから発展したものとされ、江戸時代にはいくつものムラが連合した「合宿(合宿)」または「合属(がっしょく)」が始まったとされる。

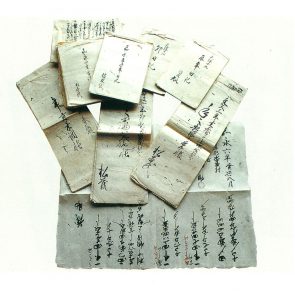

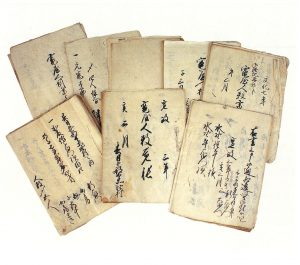

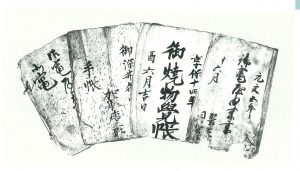

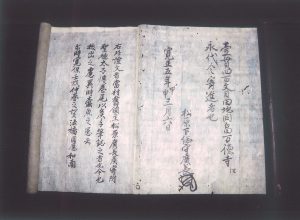

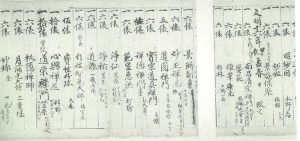

山口の警固は、古文書によれば文久二年(1862)には「合宿」への参加が確認されている。『尾張名所図会』ではその起原は元禄年間としている。現在は10月の第2日曜日に郷祭りとして行われている。