愛・地球博開催10周年記念事業として平成27年(2015)に開催した「瀬戸蔵ロボット博2015」は大変盛況で、来場者から再度の開催を望む声が多数寄せられた。

これを受けて、愛・地球博開催継承事業として、同年、瀬戸蔵ロボットアカデミーを立ち上げ、夏休みにロボットワークショップや春休みに瀬戸蔵全館でロボットと触れ合える「ロボットフェスタ」などの事業を開催している。

子どもたちが未来への夢を抱くとともに創造力を養うため、第一線で活躍するプロや実際に夢に向かって技術を磨いている大学生から最新のロボットテクノロジーを学ぶ機会を設けるなどして事業に取り組んでいる。

カテゴリー: 観光

瀬戸観光ボランティアガイド

せとかんこうぼらんてぃあがいど

瀬戸の観光の大きなアピールポイントがやきものづくりの営みによって築き上げられた有形・無形の財産であり、やきものの歴史を背景にした様々な物語である。そうした瀬戸の魅力や歴史の奥深さを、訪れたお客様に紹介・PRし、温かいおもてなしに努めることで、観光事業の振興と産業・地域社会の発展に寄与することを目的に設立。

平成6年(1994)市民生涯学習セミナー「瀬戸やきもの観光塾」開催。平成7年(1995)観光ボランティアガイド募集、講習、研修を重ねて平成8年(1996)4月に設立。当初は30名でスタートした。

※「あいち観光ボランティアガイド会」(平成28年(2016)1月現在62団体登録)の中では設立年月日が9番目。

<ガイドの概要>

お客様の希望に応じ、2つの基本コースを中心に案内

ガイド料金:無料

予約:1週間前まで

予約人数:10名程度から(応相談)

所要時間:1時間30分~2時間程度

コース:せとものの歴史をたどる【窯神神社、無風庵、法雲寺、深川神社、陶祖公園】

洞町・窯垣の小径を歩く【宝泉寺、窯垣の小径資料館、洞本業窯等】

明眸

めいぼう

柴田合名会社 寛延年間(1748~1751)創業以来清酒醸造業を営み、その代表清酒銘柄として古くより瀬戸の人々に親しまれて来た。「明眸」澄み切って美しいひとみを意味し中国の詩人杜甫が楊貴妃を偲んでうたった詩「哀江頭」の中で美人の代名詞として使われている言葉。

平成12年(2000)の廃業に伴い、愛知県北設楽郡設楽町の蔵元「関谷醸造」が譲り受け醸造を続けている。

せとめし広場

せとめしひろば

平成21年(2009)~平成26年(2014)、せと・あとりえ参道にあわせて、その昔昼夜を問わず働くやきもの職人たちの体力を支えたという瀬戸ならではの味「せとめし」を一堂に集めて紹介する場として、瀬戸蔵屋外広場において「せとめし広場」を開設。

瀬戸焼そばをはじめ、ごも(五目めし)、ホルモン、瀬戸豚などを販売。平成23年(2011)には「道の駅瀬戸しなの」と「カレーハウスCoCo壱番屋」のコラボレーション企画として『瀬戸豚やわらか煮込みカレー』を販売し好評を博した。またライブステージも行われ、音楽と食を愉しめる空間であった。

瀬戸焼そば

せとやきそば

昭和30年代、深川神社参道で開いた店「福助」が発祥。独特の食感のある蒸し麺と醤油ベースの豚の煮汁を使った瀬戸市ならではの「焼きそば」のこと。近年、人気は瀬戸市民にとどまらず、これを目当てにした観光客も訪れる名物ご当地グルメとなっている。

平成24年(2012)3月に設立された瀬戸焼そばアカデミーでは、この瀬戸焼そばを、①麺は蒸し麺を使用、②味付けは豚の煮汁や醤油ベースのタレを使用、③具材は豚肉とキャベツが主体、④せともの(瀬戸焼)の器を使用(お持ち帰りは除く)と定義している。

平成27年(2015)に瀬戸焼そばアカデミーが「B-1グランプリ」に初出展した。

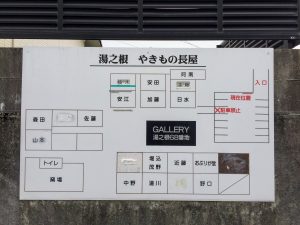

やきもの長屋

やきものながや

瀬戸市湯之根町68

敷地約4,000㎡。1978年(昭和53年)6月開始。陶芸を志す若者達が陶房として利用。大半は県立窯業高等技術専門学校の卒業生。在校生の出身地は愛知、岐阜はもちろん、北海道から沖縄まで全国にわたる。ここは、もともとは大家の加藤正敏氏が経営するタイル工場だった。その跡に自分の窯や作業場を求めて集まった自然発生的な集団が「やきもの長屋」。20に仕切られた陶房で20才前後から40才代までの男女約30人が集まり、22基の窯がある。多彩な顔ぶれで、焼き物と言っても伝統工芸から前衛のオブジェまで、また染付あり、楽茶碗あり、さまざまである。瀬戸には伝統のある陶磁器産地にありがちな新しい試みに対する有形、無形のプレッシャーがあまりなく、有田焼、備前焼などの他の作風を取り入れて、自由に創作できる。また、よそ者を受け入れ、互いの陶房を尊重し合い、刺激し合う、自由な雰囲気がある。作品を買おうとするとき、作者が誰なのかにも関心がある。その点、ここ長屋に来れば大勢の作者とその作品が目の前で結び付く。同敷地内には入居者たちの作品を扱う「GALLERY 湯之根68番地」や「ギャラリーくれい」があり、作者とユーザーが出会う場となった。(現在、両ギャラリーは閉鎖している。)

案内処・集い所 らくちん(楽椿)

あんないどころ・つどいじょ らくちん(らくつばき)

瀬戸市末広町1丁目3番地

昭和14年(1939)に建てられた木造交番である「旧蔵所交番」を移設し、観光協会事務所として使われていたが、平成20年(2008)4月に瀬戸まちづくり株式会社が観光協会から委託を受け、観光案内所として、また瀬戸のお土産品などを扱う店舗としてオープンした。

交番にしては全国でも珍しい神社仏閣のような和風のデザインで、むくり屋根がつき瀬戸らしく全面陶器タイル貼りになっている。

瀬戸市内の案内所として、また市民の憩いの場として親しまれている。

瀬戸陶芸協会、著名作家の作品を中心に「ぐい呑み」100点以上を常時取り揃えている。また、瀬戸のお土産推奨品のコーナーもある。

2階はギャラリー、会議室として利用が可能である。

営業時間:午前10時30分から午後4時まで(土・日・祝は午前10時から午後4時30分まで)

定休日:火曜日、年末年始

おもてなしボランティア

おもてなしぼらんてぃあ

瀬戸市おもてなしボランティアは、愛・地球博が開催された2005年に、世界中から瀬戸を訪れる人たちを温かくおもてなしをしながら、瀬戸のまちをPRするボランティアとして活動した。「広がれ、つながれ、おもてなし」を合言葉に、結団式が2003年2月1日(日)午後1時半から瀬戸市文化センターで盛大に開催された。この結団式には名誉リーダーに就任した俳優の藤岡弘さんも東京からかけつけ、熱いメッセージを参加者に発信した。当日はおもてなしボランティアをはじめ一般市民などおよそ800人が参加した。

愛・地球博開催期間中には、多くのお客様を温かいおもてなしの心でお迎えしてきた。(登録者数は2,590人)

その経験や市民参加の成果を生かして、瀬戸市の観光PRを主な目的として、来訪者をおもてなしする活動を継続している。

主な活動は

・パルティせと観光インフォメーションでのご案内活動

・瀬戸蔵ミュージアム内の展示案内活動

・せと魅力発信広報活動

・イベントちょこっとお手伝い活動

・瀬戸蔵まるっとシアターお手伝い活動

定光寺ほたるの里の会

じょうこうじほたるのさとのかい

ほたるの里作りは、もともと市民ボランティアが実践する里山保全活動のモデル事業としてスタートした。平成9年(1997)、「市民による里山の保線と活用」の研究を、2005年日本国際博覧会協会から瀬戸市の市民団体「水野地域まちづくり協議会」が委嘱され、ホタルの復活に取り組み始めたのがスタート。その翌年の平成10年(1998)10月に整備が始まり、希少生物の調査や水路の整備に取り掛かった。もともとあった棚田を生かしたジグザグの水路も酸素補給用の水車もすべてボランティアの手作り。下流に水質浄化用のセラミック多孔体を設置し、ポンプで水を再び上流に運んでリサイクルする水路が平成11年(1999)の3月に完成。ホタルの幼虫と、その餌となるカワニナ(貝の一種)を放流したところ、その年の6月にホタルの飛翔が初めて確認された。平成12年(2000)にはホタルが飛び交う様子が確認され、一般公開もされるようになった。その後もバリアフリー化、新しい棚田の造成など、地元企業の協力もあり、その規模は次第に大きくなり、テレビや新聞などでも大きく取り上げられたことから、毎年の一般開放には多くの人が訪れるようになった。

平成12年4月、「定光寺ほたるの里の会」がまちづくり協議会から独立して発足した。その後も、地域の枠を超えた市民を対象に、ほたるの里やその隣の稲込の郷で、ホタルの幼虫の放流やホタルの鑑賞会、里山体験、稲作体験など、年間を通じてさまざまなイベントを行ってきた。イベントがなくても、週末になるとボランティア数名が集まり、ほたるの里の整備など、自然に囲まれての作業を楽しんでいる。

山口 ホタルの会

やまぐち ほたるのかい

山口地区の吉田川のホタルは、昭和38年(1963)からの土地改良事業で絶滅したと思われていた。しかし、昭和55年(1980)頃から自然発生し始め、再び多くのホタルの姿が見られるようになった。山口地域まちづくり協議会では、平成14年(2002)~平成16年(2004)に私有地を借りて環境水田を作りホタルの保護活動開始、平成17年には吉田川沿いにビオトープを完成した。このようにホタルの保護活動を始め、養殖などを一切行わず、草刈や枝打ちなど水辺の環境を守ることでホタルの自然繁殖を目指した。そして山口地域まちづくり協議会から独立して、専属で保護活動をする団体「山口ホタルの会」が平成15年(2003)6月に年発足した。例年、環境整備と観察会が行われている。