瀬戸市白坂町131

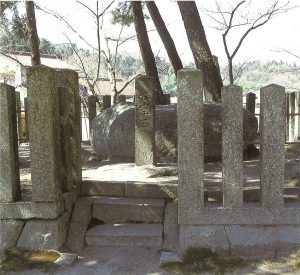

大龍山 雲興寺。曹洞宗。本尊として釈迦牟尼仏、左右に脇仏の文珠菩薩、普賢菩薩を祀ってある。盗難除けの守護身である護法性空威徳山神が祀られている事ことで有名。至徳元年(384年)天鷹祖祐禅師によって開山され、当時の堂塔(七堂伽藍)は、足利3代将軍義満公の帰依によるものと言われる。応永6年(1399)2代天先祖命禅師の時に悪鬼が出没して人命を奪ったため、禅師がその鬼に般若経の無性法の義を授け「性空」と名付けた。「性空」は将来盗難鎮護の守護神になる事を誓って盤石を残した。足利幕府、信長、秀吉そして徳川幕府からの保護があつく明治維新前は寺領300石を有する格式ある修行寺であった。その歴史が示すように寺宝は絹地鳶色御開山衣を初めとして、足利義輝・信長・秀吉・家康に係るものが多彩である。毎年4月24・25日の開山忌、性空山神大祭がある。周囲は常緑に包まれ尾三濃3国の国境いの近くにあり、東海自然歩道のルートにあり行楽の拠点としてよく知られている。また境内には碍子で作られた塔が立っている。