瀬戸市定光寺町

昭和39年(1964)4月11日 定光寺檜山遊園地として開園。日本の公園の父と言われる本多静六氏が設計に携わった。

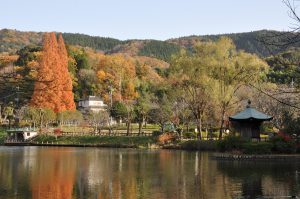

JR中央線「定光寺駅」から約15分の場所に位置し、六角堂の浮かぶ正伝池を中心とした公園で愛知高原国定公園に指定されており、桜の名所としても有名。近くには臨済宗の古刹「定光寺」があり本堂や徳川義直公廟は国の重要文化財に指定されている。紅葉の時期には、境内の周りが色づき非常にきれいである。

また、一帯は定光寺自然休養林として国が管理しており、キャンプ場やアーチェリー場、森林交流館などの施設がある。休養林内には東海自然歩道やこもれびの径などの散策路もあり、歴史を感じながら自然を満喫できる。

平成26年に開園50周年を迎え、4月29日に六角堂の弁天様御開帳や移動動物園、ステージイベントなど、記念イベントが催された。