尾張藩の藩祖、徳川義直の廟所(埋葬場所)が築かれている定光寺と名古屋城下を結ぶ道筋の一部が定光寺街道で、歴代の藩主が廟所を参拝する時に利用したことから、俗に「殿様街道」と呼ばれていた。

1.殿様街道の道程

この街道は、藩主たちが行列を組んで名古屋城を出立し、名古屋大曽根から信州飯田街道(瀬戸街道)を東へ進み、現在の尾張旭市城前町の「砂川(すがわ)」交差点から少し東にあった八瀬(やせ)の木の「つんぼ石」で左へ折れ、城山公園の前から濁(にごり)池の畔を通り、森林公園運動広場や乗馬場を通り抜けて、尾張旭市と瀬戸市の境にあった最初の難所の柏井(かしわい)峠へ向う。ここから水野団地を通り越し、水野川を渡って街道筋にある薬王山東光寺へ到達する。東光寺には歴代藩主のうち4人が参拝途中で休憩のため立寄ったという記録が残っている。

東光寺前を出立して、旧中水野村(三沢町1丁目)集落の北側から大平(おおひら)山(定光寺自然休養林)麓の山路をしばらく進むと、敷き詰めた石畳の急な坂道になる。この辺りは「石坂(いしざか)」と名付けられ、石坂峠までの景観は殿様街道の面影が最も色濃く残っている。

石坂峠から北へ登ると殿様街道の最大の難所である丸根(まるね)山の頂へたどり着くが、その間の正確な道筋は詳らかではない。丸根山の頂には、中部森林管理局が運営する定光寺自然休養林の大駐車場や森林交流館が設けられ、森林美豊かな行楽地となっている。尾張徇行記(おわりじゅんこうき)には丸根山の頂を「横笛嶺(よこぶえとおげ)」の名で記され、昔から庄内川や高蔵山辺りを一望に見渡せる風光明媚な景勝地とされていた。

横笛嶺から北へ向う祠堂(しどう)山の山路は東海自然歩道と重なっており、正伝(しょうでん)山の南麓で右折して道なりに進むと定光寺公園に至る。現在は正伝池を中心に定光寺公園として整備されているが、昔は正伝池の排水堰辺りに「霊亀岩(れきがん)」という巨岩があり、この石を跨ぐように板橋が架けられていた。霊亀岩橋を渡って北東へ少し進むと定光寺門前の広場に到達する。この広場は馬から降りた場所というので「下馬(げば)」と呼ばれていた。下馬には「直入(ちょくにゅう)橋(ばし)」という石橋が架けられ、そこから先は「烏石嶺(うせきりょう)」という名の九十七段の石段が続き、山門まで徒歩で登る。目的地の廟所は定光寺境内の北東最頂部に設けられている。

廟所参拝路の総道程は約六里(24km)であるが、このうち八瀬の木の「つんぼ石」から定光寺門前までの約三里(約11km)の道程が「殿様街道」と呼ばれている。ただし江戸時代の文献には殿様街道という街道名は著されておらず、定光寺街道・定光寺御道筋・御成筋・往還通りなどの様々な名称を用いて記されている。

この殿様街道の道筋は古くから存在し、古くは「笠原街道」と呼ばれ、徳川義直も遊猟時にたびたび利用した。

笠原街道は定光寺からさらに東へ延び、下半田川村を通り美濃笠原村へとつながっており、下街道の脇道ともいわれ、ここから下街道を経て中山道に通じており、祖廟参詣のための街道だけではなく、生活道路でもあった。

【石畳を敷いた石坂】

【横笛嶺(丸根山頂)の展望】

2.もう一つの殿様街道

中水野村を通る殿様街道は丘陵地帯を通過するため起伏が激しく、新居村から中水野村を経て定光寺へたどり着くまでに難所が2か所もあり、大名行列に適していなかった。

廟所造営の後の73年間は、大森村(守山区)で瀬戸街道を左折して志段味村を経て、東谷山の麓である下水野村十軒家(十軒町)から水野川渓谷沿いの旧道筋を通って下水野村入尾(鹿乗町)へ出、庄内川右岸沿いの岩割瀬(いわりぜ)を通り、正伝山の南麓を抜けて霊亀岩橋を渡り、定光寺門前へ至る道筋を利用した。

この道筋は比較的起伏が少ないこともあり「姫街道」とも称した。国道155線の山裾崖の真上に今でも道筋が残っているが、片側が断崖絶壁となり危険で通れない。

水野川の渓谷沿いには、藩主たちが名勝の目鼻(めはな)石(いし)・東門(とうもんの)滝(たき)・筆捨山(ふですてやま)を眺めて小休憩したと伝わる「御賞覧場(ごしょうらんば)」がある。

【目鼻石】

享保10年(1725)中水野村に水野大橋が整備されたので、新しい殿様街道が祖廟参拝の道路として使われることになった。

尾張藩は街道筋の村々に対して、村ごとに人足を出させるなど、橋の整備のみではなく、街道全般の整備にも力を入れていた。

二代藩主光友、三代藩主綱誠、四代藩主吉通の3人は、古い殿様街道(姫街道)を利用して祖廟を参拝したと考えられる。

3. 余話 廟所造営等

徳川義直は慶安3年5月7日(1650.6.5) 江戸麹町の市ヶ谷藩邸で死没したが、遺骸は直ちに国許へ戻り、定光寺へ運ばれ埋葬された。その後、慶安5年(1652)までの3年間をかけて二代藩主光友が廟所を完成させた。同時に霊亀岩を跨(また)ぐ「霊亀岩(れきがん)橋(ばし)」も架けられた。

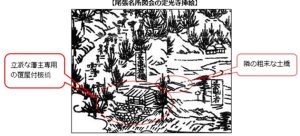

昭和36年に定光寺公園の正伝池が造成される迄は、この一帯はのどかな田園風景であり、田畑の間を縫うように大洞川が流れて、定光寺門前の南西で川を堰き止めるように「霊亀岩(れきがん)」という亀の甲羅に似た巨岩が渓流に露出していた。その下流は美しい「御手洗(みたらい)川」の渓谷が続いていた。昔は霊亀岩を跨(また)ぐように、立派な板橋が架けられていたと伝わっている。霊亀岩橋は藩主専用であるから、村民は隣にあった粗末な土橋を渡ったと言われている。今はコンクリート製の模造の霊亀岩橋が架けられている。

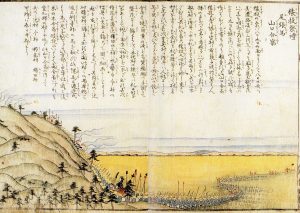

『尾張年中行事絵抄』では坂の中腹は山口村の標具、中央には菱野村のお木偶標具がこの分かれ道を通過中で、その後には本地村、狩宿、美濃の池、猪田、今村の各村の警護隊が続いている。

『尾張年中行事絵抄』では坂の中腹は山口村の標具、中央には菱野村のお木偶標具がこの分かれ道を通過中で、その後には本地村、狩宿、美濃の池、猪田、今村の各村の警護隊が続いている。