名古屋城下から東方に向かう街道は、信州飯田へと向かう飯田街道と呼ばれ、三河の足助を通るルートがよく知られているが、名古屋大曽根で下街道から分かれ、瀬戸と東濃を経由するルートも信州飯田街道(「飯田街道」、「信州街道」、「品野街道」、「瀬戸街道」、「岩村街道」など、場所により様々な呼称があった。)と呼ばれていた。運送用の馬を継ぐ継馬も行われていたため中馬街道と後にいわれることもあった。

今村の北部を通り、追分で三州街道と分岐し、安戸坂を登って、下品野村の全宝寺から阿弥陀坂を下ると品野の町場に至る。上品野村を抜け、白岩村の坂瀬から上半田川村境の尾根道を通って雨沢峠に至り、柿野村(現土岐市)を経由して東濃・伊那路へと通じている。

白岩村の入口の辻から北へ急崖を一気に登る箇所があるが、これを坂瀬(三ケ瀬)坂といい、街道中屈指の難所であったようである。信州からは薪・割木・炭などの林産物、城下からは塩や雑貨、それに品野・瀬戸の窯業原材料や製品が運搬された。これらの荷駄は馬の背に振り分けて積み、数頭の馬を繋いで運ぶ輸送はコンダウマ(小荷駄馬)といわれ、一人の馬方で付通しで運ぶ場合と、運送圏を分割するチュンマ(継馬)とがあった。道中の道すがら馬方が口ずさむ馬子唄に「新居の松原、品野のなわて、さがせの大坂なけなよい」という唄が残っている。坂瀬(三ケ瀬)坂は美濃の大馬渡と共に馬泣かせの地であったようである。

横山街道

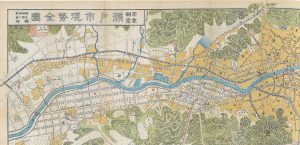

信州飯田街道のうち大曾根から追分までは瀬戸街道と呼ばれ、その内、根ノ鼻公園から平町公園の南の市道を東へ進んだ追分町まで約2.5kmの東西の区間が横山街道と呼ばれ、菓子屋、宿屋、馬宿、食べ物屋などが軒をならべたという。天保12 年(1841) の村絵図にはこの街道が描かれ、昭和4 年(1929) の瀬戸市現勢全図にも家並みが続く様子が描かれている。

【天保12年村絵図】

【昭和4年瀬戸市現勢全図】

根の鼻公園から西へは、尾張旭市北原山、印場、大森、大曽根へと通じていて、後に瀬戸街道と呼ばれるようになったが、『尾張徇行記』(1822)では瀬戸街道という言葉は使われておらず、小幡村、大森村、印旛村のところに「信州飯田街道筋」と書かれ、詳しく紹介されている。

今村東端の追分で飯田街道から分かれ、三河に通じる街道は三州街道と言われた。三州街道は追分町から十三塚を通り、瀬戸川沿いを東進すると東本町付近で東行きと南行きに分岐する。東向きのルートは、祖母懐、赤津、雲興寺、飯野、小原、足助に通じていたため三州小原道あるいは三州小原足助道と呼ばれていた。南向きのルートは、瀬戸坂を越えて山口村に入り、山口道と合流し、その南で南進する三州八草道と南東尾根筋に向かう三州広見通とに分かれている。三州八草道は挙母(現豊田市)を経て岡崎に、三州広見通は力石(現豊田市)を経て足助村に通じており、中でも後者は猿投神社への参詣道でもあった。

追分

今村東端に信州飯田街道と三州街道に分かれる追分がある。この追分から東へ分かれる三州街道は三州小原道、三州広見道、三州八草道に繋がっている。