菱野町の県道沿いに庚申塚・馬頭観音と並ぶ道標(道祖神)がみられる。以前は別々のところにあったものを一か所にまとめたものである。

左の庚申塚は道教・神道・民間信仰などの複合信仰の石碑である。毎年8月には庚申碑祭が行われる。

中央の馬頭観音は道で倒れた馬を家族同然に供養し、路傍に祀り、農耕や交通の守護仏として信仰されている。

右は道祖神の石塔で、道標として人が行きかう街道に建てられた。「左 世とみ

ち 右 ころも道 安政四巳年」と刻まれている。

江戸時代以降、瀬戸で志野の生産が始まると、釉薬となる石粉の需要が拡大し、瀬戸には各地から石粉が運ばれるようになった。とくに猿投山南部は石粉の主産地で、瀬戸への出荷には山口を経る長いが平坦なコースが使われ、荷が軽くなった帰路は山路から山上峠を越える最短ルートが使われたという。この馬頭観音には明治37年と刻まれていて、馬方らが休憩をとり、山道に入る前に安全を願って手を合わせていたものと思われる。

志野は桃山時代に瀬戸の陶工が美濃に移り住んで開発された、長石を主成分とする釉薬をかけた陶器で、焼成時には光沢のある白色等に発色する。

花崗岩は通常、長石、石英、雲母の小結晶からなるが、猿投山の花崗岩はしばしば巨大な長石の結晶を含み、純度の高い石粉を製造するのに有利であった。猿投山南部には多くの水車が設置され、長石を粉砕して生産された石粉は『広見長石』と呼ばれていた。水車が杵式からトロミル式にかわると生産量が拡大し、瀬戸への出荷は頻繁に行われた。広見村では100戸余りの農家が耕作を行っていたが、土地は痩せて貧しかったため、この石粉の輸送は重要な生業であった。往路は荷が重いことから馬を使うときは猿投山地を西へ迂回し、山口を経由して瀬戸へ北上した。荷が軽くなった帰路は山路を南下して山上峠を越える最短コースが選ばれた。足の遅い牛を使うときは往復ともに山上峠を越えた。瀬戸と豊田の境界に位置する山上峠は尾根が7メートルほど掘り下げられ、牛馬の安全が図られた。瀬戸へは薪炭なども頻繁に運ばれており、第二次世界大戦後、瀬戸からの食料の買い出しに、この道が使われることもあったという。加納川の中ほどにダムが造られ、道が水没したことにより、現在車両は通行できない。

またここから南東に分岐する道には津島社があり、その先は小長曽を経て藤岡地区に至るルートであり、そちらへ向かう馬方もここで一服していたとの証言がある。

「東明小学校百年誌」によると東山路町にある「馬頭観音」の名号を刻んだ石塔は明治37年(1904)12月16日に建てられたという。

東山路町にある「馬頭観音」の石塔

参考資料

石粉の道 山本龍夫 昭和63年

瀬戸市史民俗調査報告書 赤津・瀬戸地区 瀬戸市史編纂委員会 平成15年

東明小学校百年誌 瀬戸市立東明小学校百年誌編纂委員会 昭和50年

中馬街道(信州飯田街道)の中品野分岐点から南へ約600mにある県道で、赤津への分岐点は「ニョウライサンの辻呼ばれている。今は境橋を渡り品野町5丁目方面と鳥原・岩屋堂への道の分岐点だが、昔は5丁目方面からの道ではなく、南西に向かいの鳥原川を越えて赤津道(東約500m)に2基の庚申塔がある地点(窯町)との間に道があったと云われている。

ニョウライサンの辻(石塔群)

縄文時代中期の石鏃などを出土した鳥原境井遺跡に近い辻には、村中安全を祈って建てられた木ノ本地蔵(高さ78cm石造)を含む東側の石塔群と庚申塔などからなる北西側の塔堂がある。江戸期造と推定される行者・辻地蔵や井口の水神・庚申塔などもあって、村の聖地となっている。

東側の石塔群

左から 地蔵菩薩・弘法大師・三体地蔵(木ノ本地蔵)・地蔵と続き、右端に石祠があり、石室内に風化が激しい石造物が納まっている。ニョウライサンは「(薬師)如来さん」が転化した言葉とも考えられるが、尾張旭市渋川町にある直會神社(なおらいじんじゃ)は「にょうらいさま」とも呼ばれて皮膚病を治すご利益があるというので、この神社に至るみちしるべであったとも伝わっている。

北西側の塔堂

庚申塔 祠 手水石 がある。祠の中の石碑にライトを当てて調査したところ上の文字が「直」2字目が「来」であるように思われる。漢字は違っているが「なおらい」と読める。

参考文献

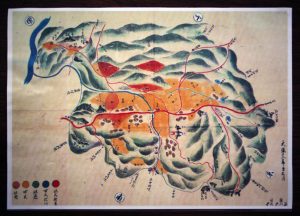

瀬戸市史編纂委員会編『瀬戸市史 資料編1村絵図』 中品野村

せと・まるっと環境クラブ 「岩屋堂ガイドブックⅡ改訂版」

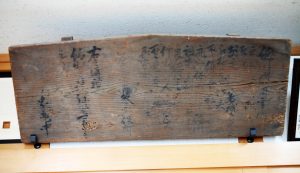

下半田川町民会館には江戸末期から明治維新にかけて尾張藩より出されたお触書の一部が保管されている。これは村にあった高札場に掲げられたもので、今残っている現物は杉板に墨で書かれた4種類である。 天保12年(1841)と記された村絵図にはこれらが掲げられていたと思われる高札場の位置も記されている。この場所は花川橋たもとの民家前であり、水野村や名古屋方面から美濃へ通じる通称笠原道と呼ばれる街道筋にあたり、人通りの多いところであったことがうかがえる。

天保12年(1841)と記された村絵図にはこれらが掲げられていたと思われる高札場の位置も記されている。この場所は花川橋たもとの民家前であり、水野村や名古屋方面から美濃へ通じる通称笠原道と呼ばれる街道筋にあたり、人通りの多いところであったことがうかがえる。

ちなみに、この街道の一部は現在県道下半田川春日井線となっていて春日井・名古屋方面と土岐・多治見方面を結ぶ重要な通勤路である。とくに朝晩の自家用車の交通量は相当多いところとなっている。

高札場が記された村絵図はこのほかにもこれより50年ほど時代の古い寛政4年(1792)のものもある。

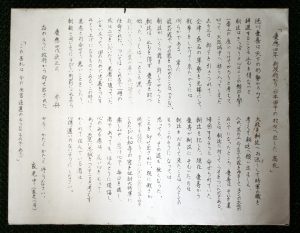

上は慶応4年(1689)1月に高札場に掲げられた御触書で、その下の画像は町内の有識者が内容を現代文風に書き直したものである。内容は徳川慶喜が大政を朝廷へお返しして将軍の職を辞する旨願い出たにもかかわらず、それを裏切って大阪城に立てこもってしまった。それにより新政府との間に戦いが始まったが、民は平静を保ち、旧幕府方に追随することのないようにとの新政府側からの仰せを固く守りなさいという旨の通達である。

上は慶応4年(1689)1月に高札場に掲げられた御触書で、その下の画像は町内の有識者が内容を現代文風に書き直したものである。内容は徳川慶喜が大政を朝廷へお返しして将軍の職を辞する旨願い出たにもかかわらず、それを裏切って大阪城に立てこもってしまった。それにより新政府との間に戦いが始まったが、民は平静を保ち、旧幕府方に追随することのないようにとの新政府側からの仰せを固く守りなさいという旨の通達である。

この混乱した時期の高札は何度も出されていたようで、慶応3年10月と慶応4年3月と記されたものも町民会館に保管されている。高札は今の次官通達のようなものである。 上は慶応3年10月の御触書。

上は慶応3年10月の御触書。

慶応3年といえば坂本龍馬が暗殺された年である。この高札が出されたほぼ二か月後の12月10日に坂本龍馬は京都にて暗殺されている。

瀬戸市では「陶の路」-伝統を感じ夢を語る出会いの散歩道・せと-というキャッチフレーズを持つ4つの散策路を設定し、市民が歩きやすい安全で快適な道づくりを進めるとともに、市外から訪れる人々に瀬戸の歴史や文化を分かりやすく示しながら、やきものに触れたり、楽しく買い物ができるルートを平成11年度から順次整備している。

○「暮らしっくストリート」(くらしっくすとりーと)平成11~13年度 整備延長1300 m

日常の生活シーンを彩る“暮らし”をテーマとしたルートであり、縁日的な賑わいの演出とアンティークな雰囲気づくりをミックスした生活提案型散策路。

○「小狭間坂」(こばさまざか)平成12~23年度 整備延長 1370 m

中心市街地を見渡す眺望機能を活かすほか、やきものに限らず、茶道、工芸、絵画などの多彩なジャンルの芸術に触れられる時空間を提供する散策路。

○「洞街道」(ほらかいどう)平成14~16年度 整備延長 1400m

瀬戸のやきものの伝統と文化が色濃く残る洞地区。窯道具で飾られた散策路の「窯垣の小径」や「窯垣の小径資料館」の味わいのあるたたづまいや施設が拠点となっている。

○「炎護路」(えんごろ) 平成22~26年度 整備延長 800m

やきものと関係が深く歴史のある神社から、窯元ゾーン、宮前公園を結ぶ坂道であり、窯道具で飾られた垣根を鑑賞しながら、伝統的な工芸技術の伝承を感じる散策路。

瀬戸市南部の住宅地と中心市街地を結ぶ「瀬戸菱野トンネル」が、平成16年(2004)3月20日に開通した。

瀬戸菱野トンネルを含む都市計画道路菱野線(県道愛知青少年公園瀬戸線)は、北に国道155号を経由して春日井市方面へ、南には、力石名古屋線に接続し、東尾張地域の南北軸を形成する重要な路線である。

南部の住宅地と中心市街地との間には標高差約30mの丘陵地があり、両地域の連携を阻んでいたが、このトンネルの開通により、周辺地域との交流が促進され、より一層の地域の活性化と産業の発展が期待される。

トンネル構造は、地山が砂層と未固結シルトの互層であり、土かぶりも20m程度と浅いため、断面は扁平形のめがねトンネルとして掘削断面の最小化が図られている。事業主体は愛知県(尾張建設事務所)、トンネル工事費は約38億円、平成11年(1999)10月14日に工事着手し、5年の歳月をかけ完成をみた。この開通により菱野線の全線が完成した。

トンネルの名称は、市民公募により決定した。

中馬は、江戸時代に信州の駄賃馬稼ぎ人たちがつくっていた同業者の組合で、「賃馬」(ちんば)などの語源と言われる。五街道などの伝馬と異なり、宿場ごとに馬を替える必要のない「付通し」あるいは「通し馬」と呼ばれる仕組みで行われた。

瀬戸街道も、馬による輸送業者の信州中馬が陶器や生活物資を運ぶのに利用した産業道路である。